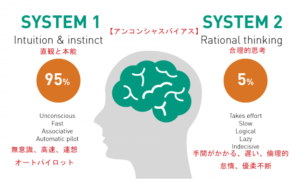

脳の情報処理の特性として、「システム1」「システム2」の働き

ノーベル経済学賞 (2002年)行動経済学者・心理学者であるダニエル・カーネマンは、

脳の情報処理の特性として、「システム1」「システム2」の2系統の情報処理を行っていると考えました。

※XシステムとCシステムと呼ばれていることもあります。

人間の脳にはXシステムとCシステムというのが備わっていて

Xシステムは「清々しい」と思うものを感覚的・情動的に選んでしまう(即決即断)

深い思慮や緻密な計算を欠いているために後々大きな問題が発生しやすいそうです。

Cシステムは長期的に物事を合理的に判断するシステムでCシステムを働かせられる人は余計な情動を抑えられて生涯を通じて勝者になりやすい

等とも説明されていたりします。参考までに。

脳が意思決定をする際に、「システム1」「システム2」が使い分けられるとし、

行動経済学理論の根幹をなす概念です。

心理学では、「二重過程理論」と呼ばれています。

95% 直感と本能 情報の処理速度「8~40ビット毎秒」無意識の 高速 連想 自動パイロット 行動経済学で扱われる判断ミス(バイアス由来)はSYSTEM1で全て起こるとされている。

5% 合理的思考 情報の処理速度「1,100万ビット毎秒」手間がかかる 遅い 論理的 怠惰 優柔不断 SYSTEM1 の判断を監視し、ミスを修正する。意識して注意力や集中力を発揮しようとしなければ働かない。

※二重過程理論 ウィキペディアより引用

システム[編集]

二つのシステムは複数の名前があり、呼ばれ方が違うだけでなく、複数の特性も持っている。

システム1とシステム2の違い[15]

| システム1 | システム2 |

|---|---|

| 無意識の推論(直感、創造力、潜在意識) | 意識的推論(熟慮による推論) |

| ほとんど非自発的 | ほとんど自発的 |

| ほとんど感情に結びつく(「勘」) | ほとんど感情と結びつかない |

| 暗黙的 | 明示的 |

| 自動的、自然と起こる | コントロールされている |

| 低努力 | 高努力 |

| 大きなキャパシティ | 小さなキャパシティ |

| 速い | 遅い |

| 標準のプロセス(システム2によって抑えられる、激しい集中) | 禁止(明晰な心によって抑えられる、瞑想) |

| 連合(A↔B) | 因果 (A→B)1 |

| 文脈 | 抽象 1 |

| 領域特定 | 領域一般 |

| より主観的、価値に基づく | より客観的、事実/ルールに基づく |

| 進化的に古い | 進化的に最近 |

| 非言語的 | ほとんどの人の言語やイメージとリンクしている(言語的・視空間的知性) |

| 認識、知覚、志向を含む | ルールに従うこと、比較、オプションの比較を含む |

| モジュラー認知 | 流動性知能 |

| ワーキングメモリから独立 | ワーキングメモリのキャパシティに制限される |

| 潜在記憶と学習 | 顕在記憶と学習、ワーキングメモリ |

| 直感的、創造的 | 論理的、理性的 1 |

| 暗喩的、比喩的 | 文字の、正確な |

| より質的 | より量的 |

| 芸術、デザイン、哲学、人文学 | 自然科学、技術的/形式科学1(数学、物理学、工学、プログラミング) |

| わかる | (全体を)理解する |

| 芸術的、想像的(「もし仮に?」)、哲学的(「なぜ?」) | 現実的(「これは何か?」)、科学的(「どのように?」) |

| 白日夢、注意散漫 | 仕事、注意を払う |

| 洞察的 (アハ体験)、根本的、新規な, | 方法的な、増加する、反復 |

| パラレル、同時、非線形 | ひと続きの、連続的、線形 |

| トップダウン、全体論的な、全体像 | ボトムアップ、元素の、詳細指向 |

| 範囲、目盛り、文脈、見方 | 目的、目標、要件 |

| 決まった解答のない、適応性のある | 決まった回答のある、硬直した |

| 統合的で分離的 | 選択的、選択眼のある |

| メタ、反映 | 反復、回帰的 |

| パターンと概念とアイデアを生み出して(築き上げて破壊する)認識する | パターンと概念とアイデアを操作して、フィルターして、使う |

| データ処理↔情報 | データ処理→データと情報→情報 |

| 可能性を探して見つける | ゴールを吟味して達成する |

| 複数の抽象化のレベルをまたがって作動する | 所定の時間に一つの抽象化のレベルで作動する |

| 総合 (Bloom’s Taxonomy) | 分析 (Bloom’s Taxonomy)1 |

| 直感 (マイヤーズ・ブリッグスタイプ指標) | 思考 (マイヤーズ・ブリッグスタイプ指標)1 |

| 天才 | 専門的技術 |

| 「右脳」、「水平思考」、「共感」 | 「「左脳」、「垂直思考」「システム化」 |

| デフォルトモードネットワーク (神経科学) | タスクポジティブネットワーク (神経科学) |

| コネクショニズム (認知科学) | 計算主義 (認知科学) |

| ニューラルネットワーク | 論理回路と比較可能 |

| テストで測定困難(創造力を参照) | IQ testsで不完全ながら測定される |

| 神経学的能力は大きく固定されているが、その能力をよりよく使うために練習することができる | 神経学的能力(IQ)は大きく固定されているが、その能力をよりよく使うために研究して動かすことができる |

| 自閉症において乏しい、アスペルガー症候群とサヴァン症候群において異常 | 知的障害において乏しい(精神遅滞) |

「アンコンシャス・バイアス」(無意識の偏見・思い込み)とは?

自分では気づかないまま心の中に持っている偏った見方・考え方、根拠のない思い込み、先入観・固定概念など。

「アンコンシャス・バイアス」は何故起こるのか?

「アンコンシャス・バイアス」は、複数の要因で発生する。

「人類の生物的進化が文化的進化に追いついていないから」

人類は進化の過程で、環境の変化に自らを適応させてきた。

例えば、栄養は取れる時に出来るだけ取って、脂肪として蓄えられるような個体が自然淘汰を勝ち抜いてきた。

しかし、現代の科学技術の急速な発展により、自然選択のペースと影響力を文化的進化のペースと影響力がはるかに上回ってしまい、

人類は取りたいときに取りたいだけ栄養を摂取できるようになってしまった。

この状況が糖尿病や心疾患といった進化的ミスマッチを生んでいる。

この進化的なミスマッチは、システム1 古いシステムでは対応できないため

システム2を後天的に積み上げきた。それでも、文化的進化ど度合いが加速化され続けてきたために、

システム1がエラーしまくり(このエラーをバイアスと呼ぶ)、そのエラーをシステム2が補足し修正を行うのですが、システム1のエラーがスコトーマ(心理的盲点)故に、システム2には見えないという事柄が文化的進化の急激な加速により生じました。

つまり、「アンコンシャス・バイアス」は、脳という生物的進化が、文化的進化に追い付いていないことにより生じたと考えられます。

この文化的な進化には、自己防衛心と保身の姿勢、新たな価値観や環境の変化への心理的抵抗感などにより生じることもあるという事です。

文化的進化は、若い世代と、そうではない世代との間に生じる、文化的格差により起こります。

若い世代は、スマホやSNSは使いこなせますが、パソコンを使うことが出来る人はそうでない世代よりも多くありません。これは、若い世代がパソコンではなく、スマホに慣れ親しんだ世代だからです。

そうではない世代は、スマホがない時代にパソコンを使ってインターネットに繋がっていましたが、若い世代はスマホでインターネットに繋がっているという自覚を持たずにSNSなどを使いこなしています。

こうした、文化的進化が加速度的に進んでいるために、同時代であっても世代が違うだけで文化的ギャップが大きくなります。この文化的ギャップがバイアスを生じさせる原因となります。

高齢化社会になり、自分の立場に固執する老害などが良い例。老害に限らず、現状維持で良い、出世しなくても良い、結婚しなくても良い等 若い世代にもこうした特徴は見られる。自分の価値観・考え方・やり方を正当化したい、否定されたくない。そんな自分を認めたくないという思いが「アンコンシャス・バイアス」を産み出したりするのです。

慣習・常識への固執も、大きな問題となる。長らく“当たり前”だったことでも、時代が進むにつれて“非常識”となることもある。その変化に気づかず、あるいは変化を認めようとせず、現代に相応しくない言葉を発し、行動を取ってしまう。社会的な地位にある人が、問題発言や失言や行動で謝罪させられたりするのは良くある話だ。

脳は進化の過程で、最小の努力で成果を出せるように最適化されている。

システム1とシステム2は、脳の進化の過程でシステム1によって素早く処理する必要がるもの、危険であるのか?安全を脅かすものなのかどうかを瞬時に判断するが誤りが生じやすい。

システム2はシステム2の欠陥を補う、周囲の環境の影響を受けやすい

自分の見たものがすべてと思う傾向などを修正する。

システム1のエラーを心理学の分野では「ヒューリスティック(heuristic)」と呼ばれる。ヒューリスティックでは、素早く答えを出せるが、答えが正しいとは限らない。

システム2にも欠陥がる、エネルギーを出来る限り消費しないために、キチンと過去の記憶を参照しないで意識しなければシステム1のそれらしい仮説を正しいとしてしまう傾向がある。

意識的に集中できる状態を長く続けることが出来ない。現代人は情報の洪水の中にあるため、カエルより集中できる時間は短いという研究結果がある。

システム1とシステム2の欠陥により、ある特定の状況で起きる認知の偏りを認知バイアスという。

「アンコンシャス・バイアス」は、1つではなく、複数の認知バイアスとしてまとめられる。下記が代表的な認知バイアス。

正常性バイアス

危機的な状況に陥っても、自分に都合の悪い情報やデータを無視・過小評価して「自分は大丈夫」、「うちの会社には関係ない」、「ただの偶然だ」などと思い込むことである。目の前にある重要な問題への対処が遅れてしまうという危険性をはらむ姿勢だ。

集団同調性バイアス

「みんなが言っている」、「うちの会社ではこうしている」など、所属する集団内での常識や主流となっている考え方に同調すること、また周囲にも同調するよう強いることである。悪しき慣習やコンプライアンス違反に対し、意見する者がいなくなる恐れがある。

ステレオタイプバイアス

性別、年齢、国籍、職業といった属性に対する先入観や固定概念を指す。「長距離ドライバーは男性の仕事」、「外国人は自己主張が強くてマイペース」、「ゆとり世代は指示待ち人間」など、根拠のない思い込みや狭い範囲から得た知識をもとに決めつけてしまう姿勢のことといえる。人間の多様性や可能性を否定しているわけで、企業においては、採用・配属、従業員個々のパフォーマンスなど、広い範囲に問題を及ぼすことになるだろう。

確証バイアス

自分の意見や信念、価値観、仮説などの正しさを証明する情報のみ集め、反証となるデータや反対意見は無視・排除する姿勢のことである。客観的・科学的な判断を否定することになり、意思決定において重大な過ちを犯してしまう危険性がある。

ハロー効果

ある人物・事象を評価する際、目立つポイントだけを注視して偏った判断をしてしまう姿勢である。例えば、「学生時代の部活が自分と同じなので、いい人物に違いない」といった考え方が相当する。本質を見ず人物・事象を評価することになり、本当の人物像を見誤る原因となる。

非注意性盲目

視野の中に入っているものの、注意が向けられていないために物事を 見落としてしまう事象のこと。

何かひとつのことに集中していたり、特定のものに注意を向ける度合いが 高すぎるときに起こります。

「非注意性盲目」の提唱者

「非注意性盲目」は、1992年に心理学者のアリエン・マック博士とアーヴィン・ロック博士が実施した実験で発見されました。行われたのは「知覚と注意に関する実験」です。

そして、1999年にハーバード大学のダニエル・シモンズ博士とクリストファー・チャブリス博士が行った実験によって明確に立証されました。

「非注意性盲目」について「見えないゴリラ実験」と呼ばれる実験が非常に有名です。

被験者には、白いシャツを着た人と黒いシャツを着た人がバスケットボールをパスする短いビデオ映像を見せられました。そのときに「白いシャツを着た人のパスの回数を数える」ことを指示されました。

映像の中では、パスが続けられている中、画面右側から黒いゴリラが登場します。そして画面中央に移動し、胸を叩いたあと左側に去っていきます。

しかし、被験者のうちの42%はゴリラの存在にも気付きませんでした。

また、博士は白いシャツを着た人ではなく、黒いシャツを着た人のパスの回数を数えるように指示しました。

その場合は、ゴリラの存在に気づいた人は83%まで急増しました。

「黒いシャツを着た人」に注目するため「黒いゴリラ」という同じ黒いものに気づきやすくなるのです。

ダニエル・シモンズ博士は「ひとつの物事に注意が必要であればあるほど、視界に入っている他のものに注意を払えなくなる」という指摘をしています。